Per conoscere direttamente una cosa o un certo insieme di cose, occorre partecipare di persona alla lotta pratica che modifica la realtà, che modifica quella cosa o quell’insieme di cose; solo così è possibile prendere contatto con i loro aspetti fenomenici e scoprirne l’essenza e comprenderle.

[Mao Tsetung, Scritti filosofici, Edizioni Servire il popolo, Milano, 1972]

Anomalia e déjà-vu

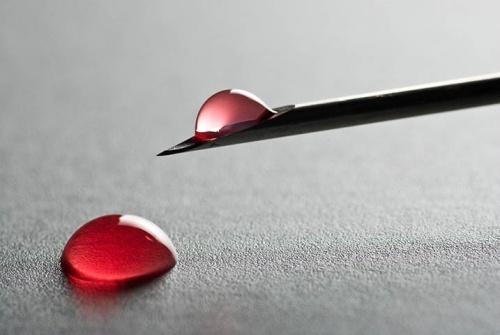

Il 3 marzo è uscito in libreria Settantadue. #dialisicriminale di Simone Pieranni per la collana Quinto Tipo delle edizioni Alegre. Alessandra Pigliaru («il manifesto») e Simone Scaffidi («Carmilla») lo hanno definito, rispettivamente, come una “narrazione auto-biografica con la precisione dell’inchiesta e la perfezione tenue di un haiku” e come “la Storia che si mescola al diario, all’indagine giornalistica e all’introspezione, esaltando la commistione di significati figlia del meticciato letterario”. Per entrambi è notevole il piglio anti-vittimistico della voce narrante rispetto alla terapia dialitica; un piglio che sdogana – e anzi demolisce – la retorica sulla “docilità della malattia” (Alessandra Pigliaru). Giuseppe Genna, in previsione della presentazione allo scorso Book-Pride di Milano, lo ha determinato come un libro “decisivo, che è di battaglia, e si tratta di una battaglia che è una Grande Guerra”. Senza dubbio è un libro dal notevole peso specifico, che è difficile da calcolare, perché quando lo hai in mano e cominci a sfogliarlo sembra entrarti in vena più che gravarti sul palmo, come recita l’esergo: il sangue è più denso dell’acqua.

Settantadue è costruito su due linee narrative: una riguarda la vita dentro la dialisi, cioè quando colui che racconta – l’autore che si fa personaggio – è attaccato fisicamente alla “macchina” che ripulisce il sangue; l’altra insegue la vita fuori dalla dialisi, scandita da balzi temporali e geografici che sono panoramiche a schiaffo su tre città diverse. Ma poiché lo stare in dialisi è pervasivo, cioè non inizia e finisce soltanto quando si è attaccati alla “macchina”, le due linee narrative dialogano e si intrecciano di continuo su più piani, sono innervate di storie altre che impattano con la Storia, con il pensiero e con tutte le contraddizioni che vi esplodono dentro. L’impianto narrativo, il perno biografico ferreo e sincero su cui ruota, la cifra letteraria che alterna l’ibridazione alla pura letterarietà, lo rendono un libro che, tra gli oggetti narrativi del Quinto Tipo, è insieme anomalia e déjà vu. Anomalia anche per le descrizioni e visioni con cui Pieranni intarsia l’ibridazione, alla stregua di finestre da cui affacciarsi al mondo – come nelle Parole in cammino di Galeano – o per le citazioni continuate, in misura di ipotesi romanzesche alternative, quando Pieranni soddisfa la sua avidità di lettore – accade con 2666 di Bolaño – e fa convergere in Settantadue sentieri narrativi di altre opere, prolungati o trasposti dal suo immaginario. Déjà vu in quanto Settantadue si avvale di dispositivi e si fregia di stilemi che, in foggia di alterazione, rimaneggiamento e sussunzione, ritornano noti agli occhi del lettore, dentro e oltre Quinto Tipo: la dimensione d’inchiesta, il ricorso all’archivio, lo scandaglio sociale, i titoli di coda meta-narrativi.

La macchina

In The Matrix c’è una scena, poco prima dell’epilogo, in cui l’agente Smith – il meno umano di tutti i personaggi, in quanto programma, e paradosso inquietante: il più umano di tutti, in quanto programma senziente – cerca di estorcere al prigioniero Morpheus i codici per avere accesso alla città sotterranea di Zion, ultima resistenza umana, che lui deve sconfiggere per potersi affrancare dallo status di programma-sentinella, e dice: “io odio questo posto, questo zoo, questa prigione, questa realtà, o come diavolo la chiamate, non la sopporto più; l’odore soprattutto, ne sono saturato. […] E allora io me ne devo andare di qui, devo essere libero”. L’agente Smith si riferisce alla realtà virtuale in cui è costretto, alla “matrice” in cui è iscritto il suo codice e che è, per lui, al tempo stesso, condizione di esistenza e prigione senza pareti. L’incipit di Settantadue è un verso estrapolato dalla Love song of J. Alfred Prufrock di Eliot: “when I am pinned and wriggling on the wall – quando sono trafitto da uno spillo e mi dibatto sul muro”. Seguono ancora dei versi, stavolta di pugno dell’autore, e poi è la volta dell’attacco prosastico, l’enter-to, lo stay pinned to the machine, la dimensione della dialisi:

Vivendo attaccato alla macchina, la macchina ti conquista piano piano, con un movimento lento ma assiduo, attraverso le linee. Non si muove solo nelle vene, conquista le cellule, arriva ai neuroni, lambisce il cuore, l’aorta, i tessuti connettivi, l’intestino. Ti permea, ti scuote e ti allaccia, ti cuce e ti ammorbidisce, per poi indurirti ancora, fino a quando l’osmosi è completa. La macchina ragiona dentro di te. Ci si riconosce, ci si annusa, ci si capisce.

Fin dalle prime righe la dovizia testimoniale si affianca alla profondità speculativa: dialettica tra dominio del corpo e dominio della mente. Chi racconta non risparmia la crudezza chirurgica dei dettagli – #fistola, #terapiaintensivamolotov, #ramdialitica –, ma non elude neanche i moti dell’animo, quando raccontare diviene mappare su carta le vie di fuga dall’inferno clinico a cui si è costretti. Ed è proprio in questa rabbia di vivere, scevra di rimozione e risoluta contro la virtuosa ipocrisia, che si coglie il rifiuto oltranzista di ogni pietismo, vittimismo, auto-commiserazione. La dialisi è una brutta faccenda, può abbrutirti, renderti cinico, isolarti. E tuttavia è anche un tragitto condiviso, per forza di cose, con fredde apparecchiature e fratelli umani: la “macchina” come una nave di cui apprendi meccanismi e congegni fino a stipulare un’allucinogena intesa – “ci si capisce” –; gli altri pazienti come una ciurma con cui devi navigare, condividere i pasti, il fetore che ammorba la sala, gli scazzi, la Sete. La Sete, con la maiuscola rafforzativa, è un prestito da Ellroy, la stessa che il Demon-dog attribuisce a Whiskey-Bill, uno dei personaggi di Perfidia, il suo ultimo romanzo. Whiskey-Bill, però, soprannomen-omen, è braccato dalla sete alcolica, mentre quella che “pervade” i dialitici – e in questo la citazione è figura amplificativa – è una sete di acqua, perché dopo la dialisi non puoi berne più di una certa quantità. Infame complicazione. La Sete e il dolore minano la lucidità, e quando non ne puoi più, scoprono il fianco all’aggressività, al cinismo, all’essere iena e fare combutta contro il prossimo, per tirargliela. E sono tutti lati oscuri dell’animalità sociale che il narratore mette a fuoco con agguerrita sincerità rappresentativa. Lontano dalla mise en forme diaristica, allora, è la letteratura come potenza d’analisi, sonda dell’inconscio politico, palcoscenico della commedia umana.

La città

Fuori dalla sala in cui sei “attaccato”, c’è la città. Roma, Genova, Shanghai. La vita continua: sei staccato fisicamente, devi staccarti a livello mentale, lenire il dolore, vincere la spossatezza. La Sete ti bracca, ma anche tu sei un segugio, a caccia di storie e in fuga da altre, e in mezzo un fiume di sentimenti e speculazioni che scorre impetuoso nel tempo; trasporta, urta, investe il reale.

Finita la terapia il narratore si riveste, fa il giornalista, deformazione professionale: curiositas. Le chiacchiere scambiate con i compagni dialitici sono una miniera di informazioni che scottano, una miriade di pulci nell’orecchio, una matassa di idee che girano nella mente e spingono per trovare la via d’uscita da quelle quattro mura mediche in cui sono costrette, spingono per diventare storie. L’oscillazione tra poetica esperienziale e regime della finzione infittisce gli intrecci e semina dubbi canaglia. Mauro, uno dei compagni di dialisi, diviene guida e testimone nella Gotham City che è Roma, oscura e criminale come l’immaginario che negli ultimi quindici anni ne ha alimentato una narrazione distorta e compiaciuta, ma certo speculare alla sua conduzione. Il narratore, su imbeccata di Mauro, incontra Il fascista – se ispanizzi l’articolo El fascista è Carlos Madrano, ancora dall’universo crime di Ellroy – e Paolo Brugnani che sono, rispettivamente, uno dal grilletto facile e un ex-giornalista, entrambi edotti sul fantomatico delitto irrisolto dell’edicolante.

La polifonia di voci che interloquiscono e si sovrappongono a quella principe si apre a ventaglio, il nastro del tempo si riavvolge; così da Roma si arriva a Genova, luogo natio dell’autore – e cromosoma lessicale: insistita la ricorrenza di metafore marinaresche da “cabotare” a “circumnavigare” e simili –, città portuale che pulsa, assorbe e rilascia, e dalla scogliera, con la “Macaia in arrivo nel cielo e nell’animo”, prende forma il ricordo di qualcuno che ha mollato gli ormeggi, come nella Marsiglia di Izzo: echi e reminiscenze.

Da porto a porto, da occidente a oriente, il terzo luogo è Shanghai, ancora il ventaglio si apre e si chiude, sistole e diastole della voce narrante. Nella capitale economica della Repubblica popolare cinese colui che racconta, ancora nelle vesti auto-biografiche di giornalista, è avvertito come gweilo, cioè “straniero”, ma con un risonante disprezzo che va ben oltre la semplice diffidenza per il forestiero, un disprezzo che ha radici antichissime, e per capirlo – parafrasando Tronti – l’impatto diretto, immediato, frontale, deve essere tra pensiero e storia. E Storia. Allora, e ancora, la finzione è il ponte tra l’esperito e l’esperibile oltre, tra un recente convulso e i bagliori di un passato remoto: la Shanghai di oggi alla luce dei rapporti d’archivio – quelli di Sir George Bonham, governatore inglese nella Hong Kong di metà ’800 – e altre cronache di sangue e guerra, di soprusi colonialisti e vendette che scintillano nel buio di una stanza, come lame di stiletti.

Scrive Jameson che “la Storia, in quanto causa assente, è inaccessibile a noi tranne che in forma testuale, e il nostro approccio ad essa e al Reale passa necessariamente attraverso la narrativizzazione”. Ed è un’attitudine critica iscritta nel racconto di queste tre città, che non sono mai soltanto un fondale ma uno spazio vivo in cui interagiscono l’azione effettiva e il moto della conoscenza di chi narra, di quanti narrano.

Credits

Il libro si chiude con “Lo stacco”, ovvero dei titoli di coda meta-narrativi che sciolgono i nodi di gestazione sul cordone intrecciato del vero e non-vero, e sulla cui efficacia si potrebbe aprire un interessante dibattito letterario, e non solo.**

Per chiudere queste righe, invece: l’opera di Pieranni è un frame articolato in cui la trama è potenza e l’atto è il gioco dialettico, l’incastro possibile, tra le varie interfacce narrative. Things are not what they seem. Come leggerlo, ex post, allora? Un indizio cruciale, forse, quasi fosse una mise en abyme risolutiva, è contenuto in un passo del libro: “se ti alleni a una vista d’insieme, i particolari sono meno importanti. Gli oggetti. Le cose. Sono tutte ai piedi di un disegno. Armonico nel percorrere il tunnel e in grado di uscire rapido e potente”. Ecco, in questo invito alla pratica, addensato nella finzione ma proteso oltre i confini del libro, Settantadue può essere davvero decisivo, strategico, di battaglia.

**La questione, in termini secchi e con focus mirato all’Armata dei sonnambuli di Wu Ming, potrebbe essere: sono questi titoli-di-coda un ulteriore “arma narrativa” o rischiano di diventare maniera?

*Fonte: https://quattrocentoquattro.com/2016/05/25/su-settantadue-di-simone-pier...